泥に咲く花

2022年作品

「――スレイン、睡蓮に似ている響きだな。」

その牢獄に訪れた貝塚伊奈帆が、最後の訪問の時スレインに放った言葉だった。

スレインは意味がわからず聞き返した。彼にとっては聞きなれない言葉だった。

「スイレン?」

伊奈帆は答えた。

「日本語で水蓮のことだよ。蓮にはいろいろな種類があるが、主に白色の花をつける水に浮いて咲く種類の蓮をそう呼ぶんだ。蓮は泥の中で育ち水の上に非常に美しい花を咲かせるから、東洋の仏教の世界では仏の智慧の象徴として扱われた。睡蓮もそういう花だね。」

「僕の名前と似ている・・・・。」

「そう。君の名を聞いた日本人なら大抵そう思うだろうね。泥に咲く花、君も火星という泥の中で育った。しかしこうして地球と火星の和平の礎になった。君がいたから火星は矛先を変えたんだ。君の敗北で。君のしたことは美しい花になったんだ。」

スレインは伊奈帆の言葉を黙って聞いている。

もう日は陰り牢獄の部屋の中は陽が差し込まなくなっている。伊奈帆の片目を眼帯で覆われた顔は、影になっていてスレインからはよく見えない。

「敗北を花にたとえられるとはな。」

と、スレインがくやしげにつぶやくと伊奈帆はかすかに笑ったようだった。伊奈帆は言った。

「何事も後世の役に立たないというわけはない。蓮の茎はレンコンと言っていい食材になる。君がもし日本に来ることがあったら、僕が食わせてやる。筑前煮はうまいよ。ただし君の口に合うかどうかはわからないけど。ユキ姉の手料理じゃ無理かな。」

スレインは身じろいだ。なぜ伊奈帆がこんな実現不可能な話を提案するのかわからなかった。自分が日本に行く?今のこの状況で?自分は軍事裁判にかけられて、今刑に服している身なのだ。

と、伊奈帆は立ち上がった。

「僕よりも君が会いたい人が、もう数日したら面会に来るよ。その時こそ君が泥から這い上がる時だ。眠れる蓮も目覚めるのかな?君はこのまま終わっていい人間ではない。」

と言うと、伊奈帆は面会室のドアをきしませ出て行った。

スレインは監獄にひとり戻され考えた。

会いたい人、それは今はいない。

スレインは基本的にもう誰とも会いたくはなかった。この前伊奈帆が来た時、自分が極刑にかけられず命を長らえているのは、アセイラム女王の情けからだと言った。その時思わずスレインはすすり泣いたが、これまで自分がレムリナ姫と為した偽アセイラム姫を使っての工作を考えると、とても面前に出られるとは思えなかった。あの時は妃殿下の祖父レイガリアの意思でそれをやってのけた。それに逆らうことなど思いもしなかった。いや、できなかったのだった。レイガリアの意思を代行するザーツバルム卿の前でそれは不可能だった。しかしザーツバルムが死んだあとも、自分はその修正をしなかった。レムリナと仮死状態のアセイラムとの間で奔走し、アセイラムの望むように地球との関係を改善しなかった。やはり自分はそこまでの男だった。どう考えてもそうなのだった。

しかしスレインには牢獄の中で縊死するような気概ももう残ってはいなかった。幼い頃にそうであったように、死はとても恐ろしかった。

伊奈帆との対決の時は自分の頭を狙撃するように、指で指示したスレインだが、あの時は極限状態でどうでもよかった。正気の世界に戻った日常では死はやはり恐れるものだった。伊奈帆の前ではまだ去勢を張って殺せと言ったが、それは彼の本心ではなかった。

何よりも宇宙船で火星に不時着した時の恐怖が、スレインの体には刻まれていた。あの狭いコクピットの中で、自分はほとんど死んだと思ったのだった。彼はその恐怖を克服してパイロットをしていた。あの不時着時に水の口移しの口づけで目覚めさせてくれたのはアセイラムだった。それ以来スレインにとって、救いはいつもアセイラムだった。そのアセイラムは自分から去った。あの男、クランカイン卿の元に去ったのだ。そのアセイラムがまだ自分に情けをかけて生きよと命じている。それは恥の上塗りであり、ほとんど生き地獄だった。

スレインにとって無為の日々は徒らに過ぎた。そして数日がたった。

「面会人だ。おまえには拒否権はあるが。」

と、看守は言ったがスレインは短く「会います」と答えた。伊奈帆のように断罪半分物見半分で来る客だろうと思った。伊奈帆が来ていたのも、あれだけ戦った相手の顔を確かめたいからに相違なかった。

スレインが会うつもりになったのは、伊奈帆の推奨と単純に牢獄生活が退屈だったからだ。おそらく物見高い記者だろうと思った。あの時戦った火星軍の同士たちは消息不明だった。残った火星軍の連中は、敗残者のスレインに面会に来るはずがなかった。

面会に来たのは茶髪の小柄な女性だった。スレインには見覚えがなかった。

面会室には伊奈帆の持ち込んだチェス盤が机上にあった。伊奈帆が薦めるので何度か対戦した。いずれも伊奈帆の勝ちに終わった。スレインは己れの凡庸さをまた思い知らされた。なぜそっとしておいてくれないのだろう。この女性も同じように自分を責めるつもりで現れたのだろうか。やはり地球人なのだろうか。

チェス盤の上にその女性は目を落としている。彼女は言った。

「ナイト・・・・、騎士の馬ですね。その駒。あなたのようです。」

「え・・・・・。」

スレインが顔をあげると、女性はわずかにほほ笑んだ。彼女は言った。

「もともとは火星騎士だったと伺いました。アセイラム女王の命を地球にいた時に狙ったのが大元の罪なのですね。そう聞いています。」

スレインはかぶりを振った。

「いえ、それは僕ではありません。それを計画したのはザーツバルム卿です。しかし軍事裁判では退けられました。僕は地球政権への謀反の罪で今刑に服しているのです。あなたは新聞社の方ですか。僕についてはいろいろな記事が出ていると思いますが、そのどれもが僕ではありません。僕はもともと火星の人間ではないのです。確かに火星騎士でしたが。」

「ではあなたは地球人なのですね。」

「そうですね。僕は・・・・・父の跡を追って火星に来ました。父は火星のアルドノア文明遺跡の研究者だったのです。幼い僕に、その文明がいかに偉大であるかをよく話してくれました。そしてその高度な文明の力をなんとか火星から地球に分けてもらうことはできないかと話していました。それで・・・・僕は・・・・宇宙船でひとり旅してきました・・・・・・。そこで・・・・・・・に・・・・助けられて・・・・・それから・・・それから・・・・・。」

スレインはそこで声がかすれて話すことができなくなった。女性が気遣う声をかけた。

「どうなさいましたか。気分を害することを尋ねたのなら謝ります。」

「いえ・・・・・少し昔を思い出して・・・・。」

スレインは顔の上を右手で撫でた。今少ししゃべりすぎたと思った。牢獄生活が長いと、やはり人恋しくなる。この女性の声の響きはアセイラムにどこか似ている。それでつい身の上話をしてしまった。それは見ず知らずの人に、恥ずかしいことだった。

女性の顔はやはり、伊奈帆がそうであったようにスレインの方からは陽の影になってよく見えない。面会室は狭く窓は小さかったし、差し込む光はスレインだけに当たっていた。彼女はメモを取りながら言った。

「火星ではお父様に会えましたか?」

「いえ、父はすぐに他界してしまいました。その時はショックでした。僕はクルーテオ卿の小間使いになりました。それからやがてカタフラクト乗りになりました。操縦の腕を見込まれて、いっぱしの軍人としてふるまえるようになりました。僕はそれだけの男です。火星の頂点に立つなどおこがましかったのです。」

「それはアセイラム殿下があなたを買っていたからではないですか。あなたは彼女と婚約していたのでしょう?」

スレインの膝に置いた手がぎゅっ、と固く握り締められた。スレインは言った。

「お信じになられないでしょうが、僕はアセイラム妃殿下とは何の関係もありません。僕が婚約したのは妹のレムリナ妃殿下です。詳しくは言えないのですが、当時ザーツバルム卿がレムリナ姫にアセイラム姫のふりをさせて、惑星間演説の場に立たせていました。ですからあれは、アセイラム姫ではないのです。僕は、彼女に否定され・・・・こうして間違ったことをした罪で服役しているのです。」

「レムリナ姫はあなたにやさしかったのですか?」

スレインは少し考えて答えた。

「彼女には気の毒な事をしました。僕は彼女をアセイラム姫の身代わりとして愛していました。しかしアセイラム姫が回復したので、僕は姫を保護していました。それも彼女には許せないこととして映ったと思います。そして僕の火星軍進撃を止めるために、アセイラム姫は真の自分を現し、クランカイン卿と婚約発表し、女王宣言をなさいました。僕はアセイラム姫から捨てられたのです。そんな僕を最後まで看取ってくれたのは、レムリナ姫です。彼女には本当にすまないことをしたと思っています。」

女性が身じろぎしたようだった。しばらく何か言いたげに口を開いていたが、やがて彼女は話した。

「・・・・・あなたがあの最後の時、揚陸城でともにいたのは、レムリナ姫ではありません。」

スレインはびっくりして顔をあげた。

「えっ、だって彼女でしたよ。僕は彼女の車椅子を押して、発着場まで同行したのです。そこで彼女を避難船に乗せることができました。その後僕はタルシスで出撃しました。」

女性はスレインをさえぎるように答えた。

「その時彼女は、カタフラクトが爆撃を受けて宇宙空間で燃えているのを、あの地球の鳥たちのように美しいと言ったのではなかったですか?」

「そうです、彼女は少し不謹慎だけど、と笑って・・・・え・・・でも、どうして知っているのですか?そうか、レムリナ姫にもインタヴュー取材しているのですね?」

その時すっく、と女性は立ち上がった。スレインははじめて彼女のおもざしを見た。見知った彼女とよく似ていた。彼女は言った。

「いいえ、私ですよ、スレイン。私があの時あなたのそばにいて、あなたと一緒に死んでもいいと思ったのです。あなたひとりに背負わせるには、あまりにも荷が重いと思ったから・・・・!」

スレインの目が大きく見開かれた。信じられないことが起こった。目の前で光学迷彩の五色の光が花のように輝き、その光の環が消えた時スレインの面前に立ったのは、あの豊かな金髪をおろしたアセイラム姫その人であった。彼女は続けた。

「あの時私はレムリナと入れ替わったのです。その前にも入れ替わったことがあったから、あなたにはばれてしまうかと思いました。しかしあなたはそれどころではありませんでした。今私は女王ではありません。今女王の務めを果たしているのは妹のレムリナです。彼女がクランカインの妻になったのです。あの時停戦を提案するには、あの婚約策しかなかったのでしょう。彼女らしいことです。」

「い、いったいいつ入れ替わって・・・?」

「レムリナとエデルリッゾと三人で揚陸城内を逃げている時です。私が提案するとその場で彼女は飲みました。妹は私の地位をうらやましがっていました。そして妹の足はそれほど不自由ではなかったのです。あれは人々の同情を引くために、ザーツバルム卿が映像効果を狙って仕掛けたものです。私はあなたの気持ちを思うと、自分ひとり逃げることはできないと悟りました。あなたが私の目覚めを待っていた時の気持ちを思うと・・・・。」

そこでアセイラムは懐からあのペンダントを取り出した。

「地球に降りる時、このペンダントを渡してくれた時のこと、よく覚えていますよ。お父様の大切な片身だったのですね。スレイン、どうか今までわがままだった私を許してくださいますか。そして私のそばにずっと居てくださいますか。」

スレインはしばらく言葉が出なかった。あまりにも大きな光栄がその身を見舞ったのだった。スレインは顔をあげておれず、うつむいて涙ながらにアセイラムに訴えた。

「いいえ、いいえ!わがままなのは僕です!僕は、どうしようもないやつで・・・・、地球と火星を戦争に巻き込んで・・・・。」

肩を震わせて泣くスレインを、アセイラムは親鳥が雛を覆うようにやさしく抱きしめた。そして歌うようにささやいた。

「あなた一人が戦争を起こしたわけではないでしょう。スレイン、どうか顔をあげて。もう私を置き去りにして悲しませないでください。あの揚陸城での時のように、私を置いてどこへも行かないで、お願い・・・・。」

「はい・・・・、はい・・・・。」

そこでスレインは我に返り、アセイラムに返事をした。

「しかし僕は今囚人ですから、姫様のそばにいることはできません。」

そこでアセイラムは、持っていた小さなかばんから一通の手紙を取り出した。彼女は言った。

「それはもういいのです。ここに妹からのあなたへの恩赦状があります。本日の日付です。私はこの日を待ち望んでいました。妹にもその幸福の代価を支払う義務があります。」

「では、僕は許されるのですか・・・・?」

「そうです。彼らが今安泰でいられるのは、あなたの犠牲があるからなのです。彼らはそれを知らなければなりません。」

スレインは納得した。今アセイラムが真の姿を見せても、看守が見て見ぬふりをしていたのはそのためだったのだ。アセイラムはいたずらっぽく昔のように笑い、スレインの顔を覗き込んで尋ねた。

「外に出たら何をなさいますか、スレイン?」

スレインは意気込んで言った。もう泣いてはいなかった。陽の昇るような希望がその体の隅々まで行き渡ってきた。

「姫様、僕はもう一度科学者に戻ります。亡き父の遺志を継ぎたいのです。」

アセイラムはスレインの言葉に微笑んだ。

「あなたならそう言うと思いました。そして、もうこれ以上は私のことは姫様と呼んではなりません。私のことはアセイラムと呼んでください。私はもう皇族ではないのですから。」

「はい。」

それから一年後の日本。

スレインは日本の研究機関でアセイラムとアルドノア機関の研究にいそしんでいた。種子島で発見されたデューカリオンのアルドノアドライブとその周辺遺跡の発掘調査で、毎日忙しい日々を送っていた。アルドノアドライブがアセイラムの遺伝子とリンクする仕組みについての解明が、もっかの研究課題だった。スレインの希望は誰もがアルドノアドライブを起動できる夢の世界だった。しかしその到達にはまだまだ研究課題が山積みだった。

地球軍からの召喚ももちろんあったがスレインはそれを断った。日常では姓をトロイヤードから別の名前に変えていた。アセイラムは常にスレインのそばにあった。信じられないほど幸福な日々だった。伊奈帆は約束通り、ある時スレインらの研究施設に立ち寄り、姉のお手製の筑前煮のタッパーを持ち込んだ。スレインはそれを食べた。懐かしい父と暮らした頃の、家政婦のおばあさんの作った手料理の味と似ていると思った。伊奈帆はあいかわらず地球軍に所属しているようだった。

地球からは火星はたまにしか夜空で見ることはできない。火星の施設とはもちろん、研究材料についてのやりとりで、パソコンでいつもつながっているが、やはりとても遠い世界だった。自分はあそこにいたのだ。それはもう遠ざかりつつある喧噪の日々だった。

睡蓮を見に行きましょう、とアセイラムが言ったのはいつの季節だっただろうか。

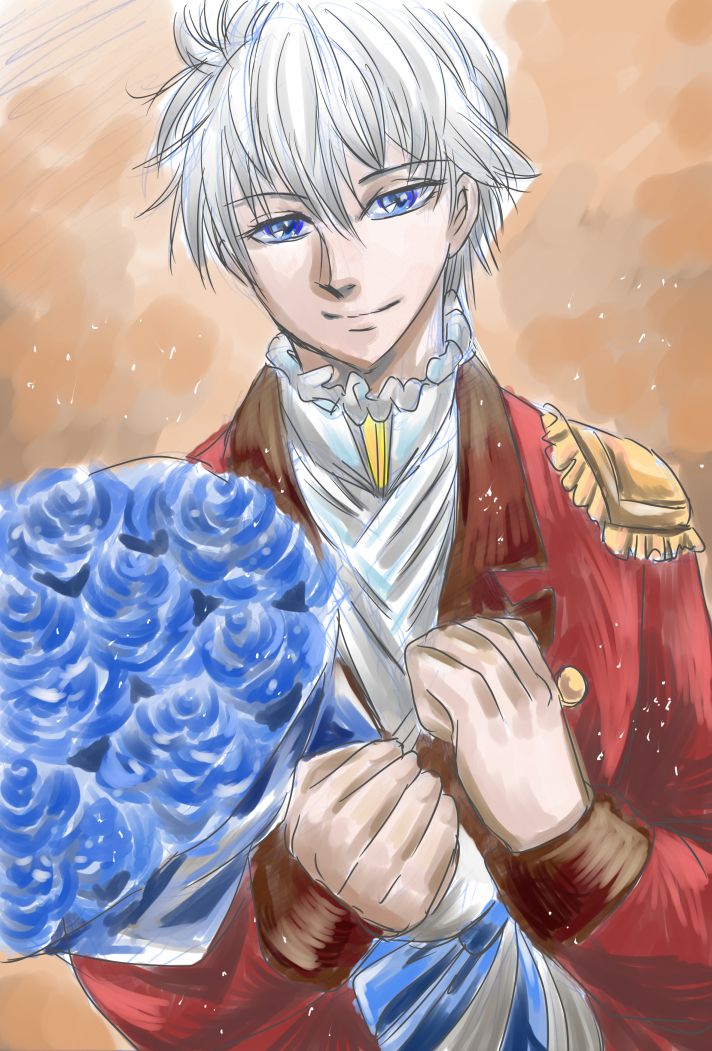

おそらく夏だったと思う。睡蓮が咲くのは六月頃なのだ。二人で本州の有名な睡蓮の池を訪ねた。アセイラムはその池に着いた時、風景を見渡して中世期のモネという画家の描いた絵に似ているわ、と言った。スレインもその絵を知っていた。美しい色彩で睡蓮が描かれているシリーズだ。主に青い背景に睡蓮が幸福ににじむように描かれている。

夏の青空の日だった。アセイラムは日傘を差していた。彼女はふだん茶髪の変装姿でいる。ふたりだけの時だけ、あの金髪の姿に戻る。それはふたりだけの秘密だった。

「睡蓮、あなたの名前の花ね。伊奈帆がそう言っていたの。いつか。」

そう言って傘を傾けしゃがんで花に顔を寄せるアセイラムは普段着姿だったが、白い花は往時のアセイラムの純白のドレスを思わせた。白い花たちはゆらゆらと水面で風に揺れ動いた。その様子も出会った頃の幼いアセイラムのようだった。体を揺らし花のように笑う少女だった。アセイラムは言った。

「睡蓮の花言葉を知っている?昔青い薔薇が不可能と言っていたことがあったでしょう。」

「エデルリッゾから聞いたのか。」

「ええ。私が眠っている時にね。睡蓮はね、清らかな心って言うの。白色なら純潔、桃色なら信頼。」

「僕には光栄すぎる呼び名だな。」

「いいえ。あなたのことよ。」

「あの青いブルーロータスの花言葉は?」

「え、わからないわ。ごめんなさい。」

「清廉潔白だそうだよ。」

「まあ。あなたに似つかわしいわね。」

「言ったな、こいつ。」

「あら本当のことよ。」

アセイラムは笑いながらそう言うと、右手をかざして空を見上げた。一陣の風が吹き抜け、アセイラムの日傘を揺らし、スレインも空を見た。今は平和なのだ、平和なのだ・・・。

蓮の青につらなる一面のヘブンリーブルー、それはあの泥濘の渦の中から咲いた、天上の青―――。

END

泥に咲く花

レムリナ派の人にはきっと不満が出ると思いますが、なんとなくそう考えると自分的にあのテレビのラストが納得できるので、今回書いてみました。最後の方ちょっと二人が歳とりすぎた会話になっちゃったかもです。